國際經貿機會與挑戰研討會臺北場聚焦探討碳費實施後對國內產業發展所帶來影響與因應措施。(攝影/李海琪)

【3500家台廠將受歐盟CBAM衝擊 環境部擬推台版ETS】

臺灣及全球產業共同迎來「碳有價」時代,台灣碳費制度已在今年正式上路,歐盟碳邊境調整機制CBAM也即將於2026年正式推行,為因應全球碳有價時代衝擊,企業建構永續供應鏈已是當務之急。

中華經濟研究院WTO及RTA中心與中華民國全國工業總會於23號合作舉辦「國際經貿機會與挑戰研討會」聚焦探討碳費政策實施後對國內產業發展所帶來的影響。

政府欲推台版ETS,亞泥高層:關鍵在制度設計是否務實

環境部長彭啓明23日表示,台版ETS(碳總量管制排放交易體系)如果能跟日本合作成ETS共同市場會是個好方向,將努力探索這方面可能。

針對台灣是否應推動「台版碳交易制度」(TW ETS),亞洲水泥花蓮製造廠首席副廠長陳志賢認為,「不一定」,關鍵在於制度設計是否務實。

他指出,歐盟在推動碳排放交易制度(EU ETS)初期,曾透過免費分配碳權等方式,讓高碳排產業如鋼鐵、水泥等企業得以逐步適應碳成本,甚至成為碳市場上的「賣碳者」。

反觀台灣若選擇從一開始就以嚴格、高強度的方式上路,恐對產業衝擊過大,難以實際落地。

陳志賢強調,對於TW ETS是否要實施,其實並沒有絕對的對錯,而是要回到「實不實際」的角度來看。他認為,現階段不只是中央政府,地方政府、企業與環保團體也都對碳市場制度有不同看法,無關對錯。如何在各方立場中尋求平衡,是政策設計的最大挑戰。

也就是說,無論是否推動TW ETS,碳成本最終都會來到,只是早晚與形式問題。台灣若能參考歐盟經驗,在制度初期適度給予過渡措施,也許反而能提高產業配合意願,為長遠碳中和目標鋪路。

國外進口水泥不受碳費限制,這讓本土業者相當焦慮,陳志賢透露,前幾天跟環境部交流發現,其實目前《氣候變遷因應法》也不夠完備使進口業者能繳交碳費,讓他更焦慮了。(攝影/李海琪)

國外進口水泥不受碳費限制,這讓本土業者相當焦慮,陳志賢透露,前幾天跟環境部交流發現,其實目前《氣候變遷因應法》也不夠完備使進口業者能繳交碳費,讓他更焦慮了。(攝影/李海琪)歐盟CBAM將上路,專家點出因應3步驟

隨著歐盟碳邊境調整機制(CBAM)即將正式上路,台灣出口歐洲的產業開始意識到,過去未被納入成本的碳排放,如今都將轉化為實質支出,對利潤空間原本就有限的傳統製造業者帶來巨大壓力。據統計,台灣有3500家左右廠商受歐盟CBAM影響。

永智顧問營運長顏素娟指出,台灣許多出口導向產業如螺絲業者,外銷歐盟比例高達九成以上,若碳排高於歐盟標竿水準,未來將面臨成本上升、報價失去競爭力的風險。

她舉例說明,部分螺絲業者打算選擇從歐盟進口鋼鐵,再在台灣加工製成螺絲後出口回歐洲,主要就是因為CBAM制度下,若原料來自歐盟,則不需重複計算原料端碳排,有助降低最終產品的碳足跡。

面對制度轉變,顏素娟強調,企業首要任務是核實盤查產品碳排放量,並且不應再依賴預設值(default),而是必須精準計算每一噸產品隱含的實際碳排,才能進一步估算出口歐盟時的碳成本。

她指出,許多企業過去並未將碳排納入生產成本,現在必須重新思考內部定價機制。

其次,企業應根據碳成本評估是否需要投資減碳設備,例如部分螺絲廠使用多年的輾牙機與老舊馬達,是潛在的減碳切入點。顏素娟建議,廠商應計算邊際減碳成本,即減少一噸碳所需花費的成本,找出最具效益的減碳策略。

此外,同一企業內不同廠區的碳排強度可能差異甚大,顏素娟指出,業者應針對每個廠進行碳盤查,挑出碳效率最佳的場域專責出口歐盟,將其餘廠區排單至尚未實施CBAM的市場,透過內部調度降低整體出口成本。

中小企業注意!勤打廣告與團購碳權會是一條出路

她也提醒,中小企業除了減碳,更要懂得「打廣告」,主動對外溝通自身的環保努力,提升國際買主的信賴感與合作意願。尤其歐盟買主日益重視供應鏈整體碳足跡,企業更應積極參與低碳供應鏈聯盟,與上下游夥伴共同減碳,方能真正達成國際市場要求的永續轉型。

面對提問,中小企業在減碳上可能沒有推力或誘因,是否解方?顏素娟強調,「減碳就是簡省成本」 ,並且企業在實施減碳後,應該積極思考如何進一步申請碳權,透過碳交易機制獲得回饋;儘管部分業者可能認為自身減碳幅度不大,申請碳權的行政與審查成本過高,但她建議,可以跳脫單一企業的框架,改以供應鏈整合的角度思考。

「就像團購一樣,」她形容,如果一家公司本身減碳量不高,但能與上下游合作夥伴共同申請碳權,集合成具規模的減碳專案,不僅提高申請效率,也能共同爭取補助資源與碳市場紅利。她認為,這將是企業在邁向淨零之路上,不容錯過的「減碳紅蘿蔔」。

亞洲水泥花蓮製造廠首席副廠長陳志賢則表示,碳排來源不外乎是燃燒或用電,但碳盤查一定要坐,找出碳排熱點,政府雖目前針對2.5萬噸以上的高碳排課徵碳費,但將來範圍勢必會逐步擴大,不管大型還是中小型企業,應該要做先行者、而非做追隨者,做節能減碳一定會給成本帶來幫助。

中經院估算碳費衝擊:對通膨影響不及0.1%

台灣目前採用碳費做為過渡性機制,並將分階段逐步調高費率。中經院國際經濟所淨零轉型組長羅時芳指出,目前碳費列管對象皆屬大戶,列管廠約有500家,涵蓋約281家企業,其中又有141家為上市櫃公司,管制碳排放量約達1.55億噸。

羅時芳表示,根據中經院調查,列管排放量的行業別分布主要還是集中在傳統的鋼鐵、水泥、電力等廠商受影響較大,而半導體產業因為用電量大,因此碳排放也偏高。

常提到水泥鋼鐵為排碳大戶,但具體到底有多大?若以水泥產業來說,陳志賢指出,全球水泥產業碳排量約35億噸,佔總體高達7%;台灣的水泥產業則佔台灣整體碳排的4%,又以台泥、亞泥、幸福、信大、國產等5家公司為主,碳排量約1千萬公噸。

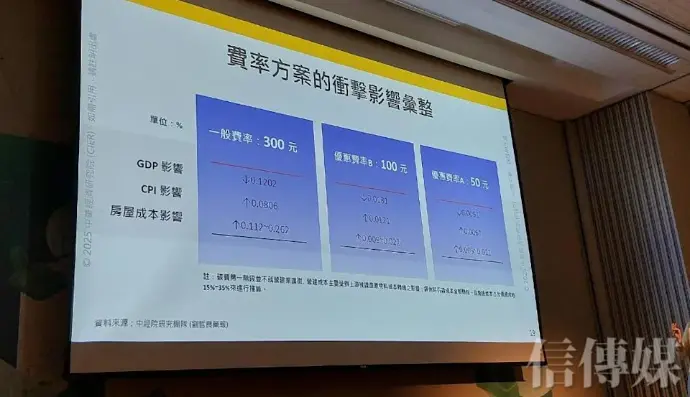

提到碳費對於總體經濟影響,根據中經院碳費團隊以模型計算,羅時芳指出,若以300元、100元、50元一噸各別來看,對於GDP影響約會下降0.0091至0.1202%;通膨(CPI)上升約0.0061至0.0806%。整體影響不大,但他也強調,該數據為保守估計。

新聞來源:

1. 2025-05-26 【3500家台廠將受歐盟CBAM衝擊 環境部擬推台版ETS】

出處:信傳媒( https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/54541 )